Una novela sobre la víctima

Por John Valle*

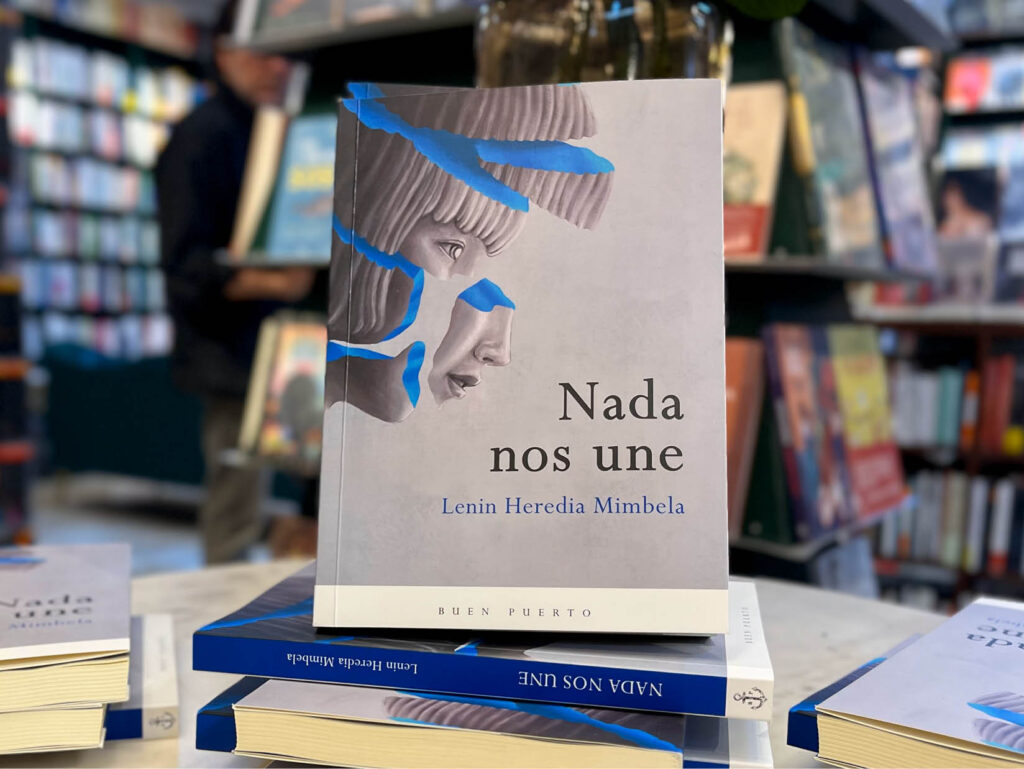

Nada nos une (2025) es la segunda novela del joven narrador piurano Lenin Heredia Mimbela y, como el mismo autor manifiesta en la presentación, la segunda parte de la historia de Morir en mi ley (2021), su primera novela. En cuanto a los elementos formales de esta narración, constituye un logro del autor la construcción de su universo novelesco mediante oraciones cortas, yuxtapuestas en muchos casos, que contribuyen a la atmósfera tensional. Asimismo, el recurso dialógico es una herramienta muy bien aprovechada que contribuye a la presentación de los personajes a través de sus actos cotidianos. De esta manera, las descripciones devienen recurso accesorio, pero cuando las hay, estas son precisas, mínimas. En cuanto el tema, me atrevo a afirmar que esta novela introduce en la tradición narrativa contemporánea otro tipo de víctima y de violencia, ajena a la época del terrorismo: la víctima del sistema de vida actual dominada por el uso de las redes sociales y por la codicia del poder de organizaciones criminales con nombres de partidos políticos, cuyos líderes se hacen elegir a cambio de prebendas o mediante el chantaje.

En el plano de la historia, Nada nos une narra el trágico desenlace de la relación entre una madre y su hija -Lili y Becky-, ambas procedentes de la ciudad de Piura, y afincadas en Lima. La tragedia se presenta desde el inicio: “Becky ha muerto”, por lo que podría suponerse que la historia va a limitarse a desenredar la madeja de circunstancias que condujeron a la muerte de la adolescente, como sucede en novelas como Crimen y Castigo o El Túnel con un arranque similar, pero no. Lenin Heredia apuesta también por contar en simultáneo las vicisitudes de Lili para procesar su pérdida a su manera: “Becky volvió. Y yo no morí. No del todo”, confiesa la mujer. Así, ambas citas fijan la pauta de lectura que ayudarán a desentrañar la técnica narrativa de Heredia en clave psicoanalítica, porque Becky configura el significante forcluido que regresa de la dimensión de lo Real, pero no para desestabilizar emocionalmente a la madre, sino para ayudarle a aceptar su pérdida.

Las historias de madre e hija configuran, en este plano, los hilos narrativos de la novela, pero con la necesaria complementación de las historias de sus pares masculinos para formar dos líneas narrativas dobles. En el caso de Becky, con la historia de su enamorado, Dante, el hijo de un candidato a la alcaldía distrital, pero atrapado en una red de pedófilos con quienes comparte a su enamorada mediante videos íntimos a través de la Internet a cambio de dinero; en el caso de Lili, con los altibajos de Gustavo, su nueva pareja, un profesor universitario con sus propios conflictos que le han impedido satisfacer las exigencias emocionales de su mujer, aunque sí ha conseguido una relativa cercanía con Becky. Así, un narrador en tercera persona va guiando al lector a través de cuatro capítulos divididos en apartados distribuidos según una lógica narrativa que cautiva al lector.

A diferencia de su primera novela, en Nada nos une, Heredia muestra una evolución en su técnica narrativa. Esta vez, además de haber tejido hábilmente en un primer plano narrativo los hilos dobles ya mencionados, como si ubicara al lector en un lugar privilegiado para observar la copa de un árbol, el autor ha sabido insertar por debajo, como una especie de tronco doble que sostiene el follaje, dos historias complementarias. La primera corresponde al padre de Dante, el ingeniero Andrés que ha postergado a su familia por debajo de su afán de ganar votos para la alcaldía; la segunda, al modus operandi de la red de pedófilos que chantajean al hijo, lo que constituye una seria amenaza para las ambiciones políticas de don Andrés.

Desde esta perspectiva, es pertinente afirmar que en esta novela se desnuda una realidad donde los aspirantes al poder han normalizado códigos nada éticos para competir en su aspiración, donde la familia y la población devienen víctimas de esas componendas. Así, la novela puede leerse como un coro de voces de las víctimas de un orden que violenta la estructura familiar, la inocencia de la niñez, el sentido de justicia y el de servicios a la comunidad. Porque constituyen una alianza férrea el vínculo entre redes sociales y organizaciones políticas o criminales, donde las debilidades personales pueden devenir poderosas máquinas de destrucción, desprestigio, desunión, frustración y muerte, siempre que sirvan a su propósito. Además de ser la víctima mortal en la novela, Becky lo es también de su ingenuidad y de la desatención de sus padres; además de ser víctimas del desamor que les dejó graves secuelas, Lili y Gustavo lo son también de la maquinaria infernal que consume dignidades, vidas, amores y conciencias para alcanzar el poder político o económico; además de ser una víctima de la ruptura familiar causada por el deseo de poder, Dante, su hermana Mariana y su madre lo son también de un sistema que ha trastocado la escala de valores de las personas en su afán ciego de empoderamiento. Sin embargo, todas estas víctimas lo son también en relación con el uso de las redes sociales, esos medios que construyen la ficción de la cercanía con personas anónimas y distantes, pero que edifican los muros insalvables de la ausencia entre los seres íntimos y cercanos. En este sentido, en Nada nos une, resuena el eco de un lema rancio de protesta de Mayo del 68: “Arriba la comunicación y abajo las telecomunicaciones”.

Desde mi punto de vista, creo que este es el principal logro de la novela a nivel de la historia, ya que Heredia Mimbela no se limita a contar una tragedia familiar, sino que muestra la nefasta normalización de la maquinaria corrupta que detenta el poder para destruir vidas inocentes con absoluta frialdad e impunidad. Si proponemos una analogía entre un novela y una isla, el autor no se contenta con narrar la superficie que las aves marinas cubren de excremento; por el contrario, el autor nos sumerge por debajo de la superficie, nos introduce en el abismo donde habitan los verdaderos monstruos que sostienen la superficie. De esa manera, esta novela contribuye a la tradición de escritores propuestos a develar las entrañas del leviatán de la corrupción en nuestra vida republicana. Nada nos une es una novela de la violencia, pero de una más sofisticada que victimiza desde una lente y una pantalla, y desde la ceguera embrutecida por alcanzar el poder.

+++++

Datos del libro reseñado:

Lenin Heredia Mimbela

Nada nos une

Buen Puerto, 2025

+++++

*John Valle Araujo (Amazonas, 1976) es Magíster en Escritura Creativa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se graduó con la tesis titulada “Tres cuentos postergados: narración perturbadora, campo de referencia y cosmovisión del wakcha migrante” (2020). En 2012, ganó el Premio Copé de Ensayo con el trabajo titulado Derroteros de la soledad: El wakcha en el relato andino de tradición oral.